青銅器是“青”的嗎?《中國》第三季解讀夏商周文明的演變

2023-10-30 17:52 來源:芒果TV

器以藏禮,物以載道。中國人喜好用各種器物賦予它們特殊的意義。在新時器時代晚期,陶器中某一些獨特而精巧的器物,就有脫離日用品而被賦予某種特殊用途和特定意義的趨勢。這成為后世中國禮器制度的開端。

今晚7點半,紀錄片《中國》第三季繼續回溯千年歷史,“銅”是如何變為“青銅”的?夏商周時期對銅賦予的意義又有著怎樣的演變?第七集《模范》將帶你探索青銅時代的奇妙之旅。

在中國,青銅文化延續了一千余年,貫穿了夏商周三代的歷史,直到鐵器時代來臨。奇偉瑰麗的青銅器,是當時最華美也最富創造力的作品,它們將張揚的王權、虔誠的信仰、精湛的科技,以及中國人獨特的審美和精神追求,凝結在一起。

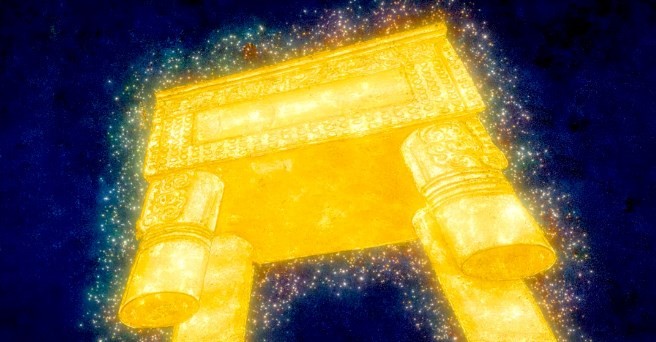

中國歷史上有一尊名為后母辛的鼎,這尊鼎由銅鑄造而成,工匠們用泥土完成與銅鼎等大的陶具,這個實心陶具在當時的銅器制作工藝中,有一個標準的稱謂:“模”。 鼎的制作不同于兵器或者農具,需要用到復合范鑄技術,工匠打磨做好模之后,會在外部涂上一層泥,這層泥被稱為“范”,這就是“模范”一詞的來源。模和范之間會形成一個空腔,也被稱為“型腔”,腔的造型就是未來銅器的造型,腔的寬度,就是器壁的厚度。商王朝時期,冶銅技術已經非常成熟,滾燙的銅液被制作出各種符合需求的器物。 為突出表達這一時期的特征,第七集《模范》繪畫風格以青銅器原本的金色為主,以氧化過后的顏色作為背景底色,所有的青綠山川都在隱喻青銅器氧化后的面貌,有著神秘感。在創作上結合器皿的質感用了很多瀝粉、貼箔、燒箔、紙漿等語言去創作一個輝煌的青銅世界,呈現出獨特的東方美學。 特別是用大量的銅箔去燒制拼貼到繪畫作品中,像煉銅工匠一樣去代入、感受、尋找那個時代的輝煌。在內容上,依托青銅器,寫禮制的形成,并滲透到甲骨文的書寫以及商代的祭祀文化當中。 銅來自名為孔雀石的翠綠色石頭,是人類早期最能熟練駕馭的金屬。最早冶煉出的是紅銅,不過紅銅質地柔軟,缺少硬度,后來人們發現在紅銅中添加一定比例的錫和鉛后,鑄造出的器物硬度會明顯增強。

更重要的是,這樣的銅合金在冷卻后,會呈現出明亮而高貴的金黃色,銅在當時也被稱為“金”。而青銅最初并不是青色,在歷經未來歲月的洗禮后,金色會氧化變成莊重深邃的青綠色。今天的我們稱它為青銅器。青銅器不僅是一類器物的統稱,它指稱了人類發展史的一個階段,青銅時代。

約公元前1600年左右,商王推翻夏朝建立商朝,商朝人的青銅器多用于祭祀、酒器,商朝人幾乎每天都要舉行大小不等的祭祀,對祭器的需求被排在了首位。各種儀式上,青銅器不僅僅是盛放祭品的器皿,還是溝通天地和祖先的法器。

約公元前1600年左右,商王推翻夏朝建立商朝,商朝人的青銅器多用于祭祀、酒器,商朝人幾乎每天都要舉行大小不等的祭祀,對祭器的需求被排在了首位。各種儀式上,青銅器不僅僅是盛放祭品的器皿,還是溝通天地和祖先的法器。

為體現王權的至高無上,商王還制定了一整套規范,明確了不同場合、不同階層使用青銅器的規制。這樣的一種轉變,推動力只可能來自商代社會的頂層商王。商王是王朝的最高權力者,這些大型青銅器,都是他的專屬。 在商代,中國歷史上出現了第一位女戰神“婦好”。她是商王武丁的王妃,曾多次親率大軍和夷、羌等方國作戰并贏得勝利,被稱為“女戰神”。遺憾的是婦好三十余歲就去世了,武丁感到非常的悲痛,他決定為婦好特制一批青銅器用來陪葬,于是,我們有機會見到這座近半米高的鸮尊。

鸮,俗稱貓頭鷹,在古代被視為戰爭之神,用它祭祀婦好,極為契合。而這種以鳥形或獸形為器物基本造型,將雕塑與容器融于一體的青銅酒器,史無前例。它打破了此前主要由實用性和功能性所構建的青銅器舊體制,從藝術性上把商代的青銅鑄造帶向了一個新的境界。鸮尊是殷墟時期青銅器的巔峰之作,它的背后則是一個巔峰時代。

在中國,青銅文化延續了一千余年,貫穿了夏商周三代的歷史,直到鐵器時代來臨。時至今日,它們不再是天命與權力的象征,但青銅器帶給我們的關于重量、敬意與興盛的美好寓意,依然和當下每個中國人的生活相連接。“鼎力”、“鼎盛”、“晉爵”、“尊重”,這些與青銅器相關的詞語,已融入了我們的日常用語。 而“模范”,不僅僅指銅器的鑄造,更成為一種文明的印記。

銅的出現不僅是時代的印記,更是中華文明的歷史悠久的見證。青銅器在柔和的燈光下,閃爍著千年前的光輝,它將歷史鐫刻,然后無聲地向世界訴說著那繁華盛世。今晚7點半《中國》第三季,湖南衛視、芒果TV同步播出第七集《模范》,走進青銅時代,讀懂中華文明的密碼。